Bukan Tanah, Tapi Ruang.

Kemarin

ketika sedang berhenti di sebuah lampu merah, aku melihat ada satu mural

yang menarik. Mural ini ukurannya lumayan gede karena dibuat pada dinding

sebuah deretan toko yang tepat berada di salah satu sudut perempatan.

Sebenernya bukan gambarnya yang membuatku tertarik -fyi aku selalu suka

mengamati mural- melainkan tulisan yang dilukis tepat di tengah2nya dengan

ukuran yang lumayan nyolok mata.

Tulisan di

mural itu kurang lebih begini:

“Setiap

Orang Butuh Tanah”

Mural ini

ada sejak isu jogja ora didol (jogja

tidak dijual) menjadi tren akhir2 ini sebagai respon terhadap merebaknya

pembangunan hotel dan mall di Jogja.

Cuma kali

ini aku gak mau ngebahas soal permasalahan tren pembangunan bangunan komersil

di jogja, jadi anggap aja ini sekilas info karena ada yang lebih menarik untuk

ditulis.

Membaca

tulisan itu mengingatkanku pada salah satu permasalahan pembangunan khususnya

pembangunan perkotaan yang dulu sempat disinggung2 di salah satu kuliahku.

Lalu apakah

permasalahan itu?

Dari sebuah

kalimat, kita dapat menangkap persepsi orang yang bersangkutan. Begitu pula

melalui kalimat pada mural ini. ‘setiap orang butuh tanah’ merupakan sebuah kalimat

yang merefleksikan persepsi masyarakat, dan dalam hal ini persepsi yang tertangkap

adalah mengenai persepsi terhadap pentingnya tanah.

Orang Indonesia,

khususnya orang jogja kebanyakan masih menganggap bahwa tanah adalah kebutuhan

utama dalam hidup, mindset ini sudah

tertanam secara turun menurun dalam setiap keluarga yang ada di kota ini.

Ini nggak

akan jadi masalah jika yang ngomong adalah orang desa yang kebanyakan adalah

petani secara mereka memang butuh tanah untuk diolah. Namun, ini akan jadi

masalah jika dikatakan oleh orang yang hidup di perkotaan seperti di Jogja ini.

Tanah adalah

sebuah permasalahan klise di dalam perkembangan perkotaan dimana logika

dasarnya, Luasan tanah selalu tetap sementara jumlah orang diatasnya

selalu bertambah.

And then what?

Persepsi

masyarakat ini dianggap tidak fleksibel dengan perkembangan yang ada dan jika

tidak segera diubah, maka akan terjadi masalah yang lebih serius dari sekedar

masalah ‘tidak kebagian tanah’.

Untuk menyiasati

permasalahan keterbatasan lahan di perkotaan, beberapa negara di luar negeri

sudah menerapkan inovasi vertical

building, baik untuk tempat tinggal maupun tempat bekerja. Gedung2 pencakar

langit dibangun menjulang di tengah2 kota dan apartemen yang tidak kalah tinggi

berderet mengelilinginya. Dan ya..permasalahan keterbatasan lahan teratasi

dengan sesederhana itu.

Hanya saja

untuk beberapa kota di Indonesia seperti Jogja, solusi vertical building belum bisa dikatakan sebagai solusi yang simple,

misalnya kasus rusun di Jogja. Dulu saat awal2 pembangunan rusun, banyak sekali

kendala yang berasal dari masyarakat. Mulai dari keengganan untuk tinggal di

‘ketinggian’ dan tidak menjejak tanah, bayangan tentang ‘rumah tanpa halaman’

serta alasan teknis seperti kelelahan harus naik tangga. Berbagai kendala ini

menjadikan solusi vertical building bahkan tidak masuk kedalam deretan solusi.

Dari sini

dapat kita lihat bahwa persepsi masyarakat sangat menentukan arah perkembangan

sebuah kota. Dulu, aku selalu pusing jika diminta untuk memikirkan sebuah jalan

keluar untuk masalah yang sudah bawa2 cara pikir begini.

Namun setelah

sekian lama pertanyaan itu terlontar, akhirnya jawaban itu nyangkut di kepala.

Iya, setelah sekian lama akhirnya aku nemu jawabannya. Pas lagi panas2an di

lampu merah, pas ditengah2 kumpulan kendaraan berasap, pas lagi mantengin

sebuah dinding, aku nemu jawabannya, great!

Persepsi does change

Bahkan tanpa

perlu kita ubah, persepsi tetap akan berubah.

Karena apa?

Karena persepsi merupakan sebuah variabel dependen

Dan seperti

yang kita tahu, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen yang

disertainya.

Hal ini juga

berlaku untuk persepsi sederhana ini.

Lama

kelamaan persepsi ini akan berubah seiring dengan tekanan dari perubahan

fenomena yang ada. Dan tekanan itu adalah perubahan itu sendiri –mudeng ga?

Alah ya gimana ini nulisnya aku sendiri aja bingung-

Jadi, kita

ambil contoh saja.

Untuk Singapura

atau Jakarta misalnya, ceritanya jelas berbeda dengan Jogja. Masyarakat di

kedua kota ini sudah familier dengan vertical

building karena keterbatasan lahan yang sudah tidak dapat dibendung lagi.

Kenyataan ini lah yang memaksa mereka baik secara sadar atau tidak sadar

mengubah persepsi mereka terhadap tanah. Ya, bahwa tanah bukanlah kebutuhan

utama, melainkan ruang. Mereka tidak bisa merengek2 pada pemerintah untuk

diberikan tanah karena mereka sudah melihat sendiri kondisinya bahwa tidak ada

lagi tanah yang bisa dibangun. Kalaupun ada, jika hanya satu rumah atau satu

fungsi yang akan dibangun, jelas itu tidak masuk akal dan tidak efisien.

Disinilah

tepatnya aku bilang bahwa perubahan kenyataan menjadi variabel independen yang

siap menekan persepsi agar berubah, termodifikasi dan tersusun ulang.

Melalui

pergeseran persepsi, keterbatasan lahan bahkan tidak lagi perlu digolongkan

sebagai masalah, cukup sebagai fenomena. Begitu pula dengan model pembangunan vertical building yang kelak akan

tergolong sebagai bentuk adaptasi, bukan lagi sebuah opsi yang masuk kedalam

jajaran solusi.

Jadi

kesimpulannya?

Haha, entah

siapapun orang yang membuat mural itu, yang menulis ‘setiap orang butuh tanah’

-dan kuhitung sebagai representasi dari persepsi masyarakat- harus mulai mengubah

persepsinya, hal ini juga berlaku bagi semua orang yang tinggal di kota.

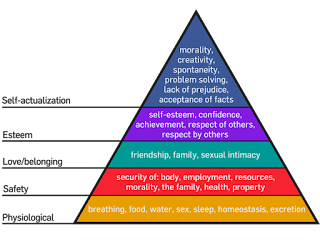

Masyarakat Jogja

harus mulai belajar membedakan dan menata ulang variabel di dalam strata

kebutuhan mereka.

Lambat laun,

disaat tidak ada lagi tanah yang terbentang bebas di kota ini maka mau tidak

mau mereka harus merevolusi persepsi mengenai posisi tanah dalam kehidupan

mereka.

Yang mereka

butuhkan bukanlah tanah, melainkan ruang.

To keep alive, they should start ‘climbing’, ‘losing

yard’, and re-translating what the elder ever said about things we must have:

“urep neng ndonya iku kudu duwe 3 perkoro, yaiku

sandang, pangan lan papan”

Iya, re-translating apakah papan itu adalah tanah, atau ruang sebagai tempat

tinggal.

Wes go gae penelitian we koe tun, di dol jd jurnal. tak dukung.

BalasHapus